Bleistiftpeople

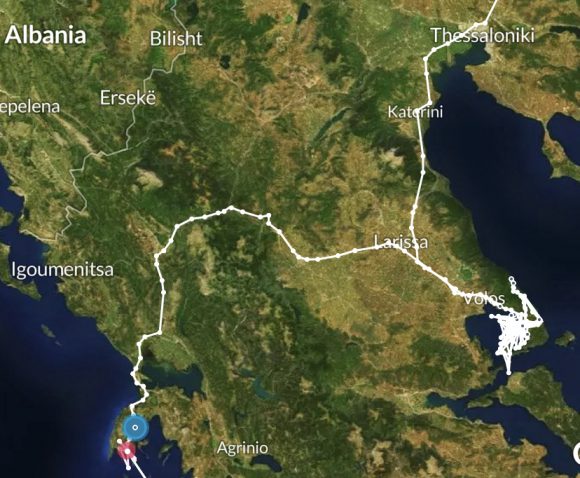

Ich habe eine Schwäche für Schreibwaren. Vor allem mag ich Füller und besitze sie in so grotesker Menge, dass es mir nicht gelingt, sie alle durch regelmäßigen Gebrauch vor dem Eintrocknen zu bewahren. Ein weiteres Problem ist: Füller mögen mich nicht, vor allem die zum Aufziehen. Egal was ich beim Schreiben anstelle, die Tinte landet in erheblichem Umfang an meinen Fingern. Und natürlich sind mir auf dem Weg nach Griechenland zwei Tintenfässer im Rucksack ausgelaufen. Ja: zwei. Eine Schwäche, wie gesagt.

Wahrscheinlich bin ich einfach kein Füllermensch. Ich gehöre zu den Bleistiftpeople. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Finger bleiben sauber, man kann im Liegen schreiben und sich beim Spitzen einbilden, dass das, was man da treibt, tatsächlich was mit Handwerk zu tun hat. Vor allem aber erinnern mich Bleistifte an eine Begegnung, die zwar schon einige Zeit zurück liegt, aber immer noch leuchtet, wenn ich daran denke.

Es war in Kalavryta, einer Kleinstadt in den Bergen der Peleponnes, wo die Wehrmacht am 13. Dezember 1943 ein Massaker verübte – eine »Sühnemaßnahme«, nachdem griechische Partisanen in der Umgebung deutsche Soldaten entführt und getötet hatten. In Kalavryta sperrten Soldaten am Morgen Frauen und Kinder in der Schule ein, ehe sie das Gebäude in Brand setzten. Die Männer hatte man zuvor auf einem Hügel über der Stadt zusammengetrieben, um sie zu zwingen, dem Morden zuzusehen, ehe sie selbst erschossen, erschlagen, ermordet wurden. Warum den Eingeschlossenen am Ende doch die Flucht aus der Schule gelang, ist nicht genau überliefert. Nur 13 Männer überlebten das Massaker. In der Schule befindet sich heute ein Museum. Als wir nach dem Besuch vom Grauen benommen ins Freie traten, fiel unser Blick auf die Turmuhr der Kirche, die am 13. Dezember 1943 um 13.34 Uhr stehen geblieben ist.

Für den Rest des Tages sprachen wir in den Straßen fast flüsternd miteinander. Die meisten alten Frauen der Stadt waren schwarz gekleidet und wir wussten nicht, wen deutsche Worte bis heute schmerzen.

Irgendwann betraten wir ein kleines Geschäft. Es war der vorletzte Tag unserer Reise, ich wollte griechischen Bergtee und Honig mitnehmen. Das Alter der Verkäuferin ließ sich schwer schätzen. Vielleicht hatte sie den 13. Dezember 1943 als Kleinkind auf dem Arm ihrer Mutter in der Schule erlebt, vielleicht war sie auch erst kurz darauf geboren worden, in eine heillose, untröstliche Stille. Sie war sehr freundlich und schnell wurde klar, dass wir uns mit Händen und Füßen würden verständigen müssen. An der Kasse versuchte sie, den Preis für meinen Einkauf auf einem Blatt Papier zu notieren, aber weil ihr Bleistift stumpf war, gelang es ihr nur, Furchen ins Papier zu ritzen.

Aufgrund meiner Schwäche für Schreibwaren führe ich immer ein dickes Mäppchen bei mir. Also kramte ich in meinem Rucksack und streckte ihr kurz darauf einen Spitzer entgegen. Ein paar Sekunden lang passierte gar nichts. Dann nahm sie den Spitzer entgegen, lächelte und nahm mich in den Arm, sehr fest und zu lang für die Aussicht auf einen gespitzten Bleistift. Etwas Großes, Unwahrscheinliches, etwas, wofür ich unendlich dankbar bin, ist an diesem Nachmittag zwischen Tee und Honig passiert. Und es leuchtet.